Тенденция 1: Падение и взлет Распасовщика

В 2004 году The Times опубликовала статью спортивного обозревателя из Италии Габриэле Маркотти о легенде Барселоны Пепе Гвардиоле. Однако этот материал не прославлял заслуги выдающегося футболиста, его умение игнорировать любую критику и, как Паоло Мальдини, продолжать играть на высоком уровне в любой ситуации. Речь шла о том, что в футболе 2004 года, игрок формата Гвардиолы был попросту не нужен.

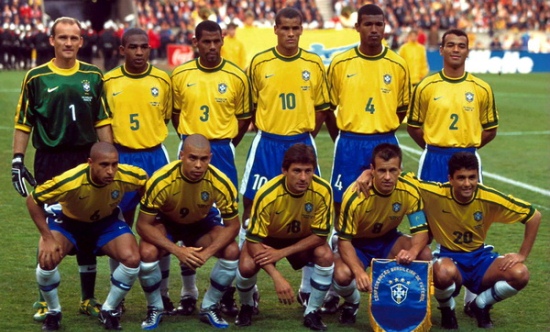

Дело было отнюдь не в том, что Пеп неожиданно растерял свои способности. Этот ничем не примечательный физически футболист, размещающийся перед защитой, мастерски умел раздавать передачи по всему периметру поля своим куда более прославленным партнерам – среди тех, кто извлек наибольшую пользу от его игры: Микаэль Лаудруп, Христо Стоичков и Ромарио. И тогда, когда Маркотти писал свою статью, Гвардиоле было всего 33 года – возраст расцвета для таких футболистов.

Однако реальность такова, что никто не был заинтересован в его услугах. В начале XXI века Европа помешалась на двух типах игроков в центре поля – жестких опорниках и классических десятках. Большинство грандов следовали модели Разрушитель – Созидатель, например, Давидс – Зидан в Ювентусе или Кин – Скоулз в Манчестер Юнайтед. А вот для плеймейкеров, действующих из глубины, места не находилось.

Процитируем Маркотти:

"Его стиль игры устарел… современный футбол закрыл дверь перед носом футболистов формата Гвардиолы… несмотря на то, что он был на пике формы, для него не находилось места… и то, что утонченный стиль игры футболистов а-ля Гвардиола больше не доступен юным фанатам по-настоящему удручает".

Слово самому Пепу:

"Я не изменился, не растерял свои способности. Изменился футбол. Стал более скоростным и более основанным на физике. Теперь преобладает другая тактика. Прежде всего, ты должен уметь отбирать мяч, выигрывать единоборства, как Патрик Виейра или Эдгар Давидс. Умение отдать передачу расценивается только как бонус, но преимущество отдается защитным функциям центральных полузащитников… и такие игроки, как я, постепенно вымирают".

Это все было в 2004-м. Сейчас на дворе 2010-й, нынешним победителем Лиги чемпионов стала Барселона (на момент написания статьи так и было – Я.Д.), ведомая тем самым Пепом Гвардиолой, который привил "свой" футбол каталонскому клубу. Ведь в центре полузащиты блаугранас размещаются аж три "гвардиоловских" футболиста – Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс (хотя последний все же более ориентирован на защиту). Хави и Иньеста также приняли активное участие в завоевании сборной Испании титула чемпиона Европы (и чемпиона мира – Я.Д.). Шесть лет спустя после того, как стиль игры Гвардиолы был признан отмирающим, он вновь стал доминирующим в футболе.

Поразительно, как много может измениться за столь короткий промежуток времени. Наверное, главной причиной возрождения полузащитников а-ля Гвардиола стал отказ от наиболее распространенной в начале 2000-х годов схемы 4-4-2 и переход к схемам 4-2-3-1 и 4-3-3, каждая из которых предполагает наличие трех центральных полузащитников. Это значит, что появилось одно вакантное место и в привычную модель Разрушитель-Созидатель может вклиниться Распасовщик. Ярким примером может послужить полузащита Ливерпуля, боровшегося за титул в сезоне 2008/-09: Маскерано (Разрушитель), Хаби Алонсо (Распасовщик), Джеррард (Созидатель).

Далее мы можем говорить о последующем преобразовании – середина 2000-х годов отметилась помешательством на полузащитнике а-ля Макелеле, что привело к исчезновению Созидателя, традиционной "десятки" (потому что такой игрок оказывался выключенным из игры) – и это, в свою очередь, приуменьшило роль оборонительного хавбека (ведь теперь ему не было кого опекать). Поэтому современный Созидатель играет ближе к своим воротам, раздавая передачи из глубины, как, например, Сеск Фабрегас в Арсенале или Андрес Иньеста в Барселоне. Опорники перестали быть простыми работягами, способными только отбирать и выигрывать единоборства – теперь от них тоже ожидают качественных передач, как от уже упоминаемого Бускетса или Майкла Каррика из МЮ. Как следствие, сражение в центре поля вышло из плоскости физики и борьбы за мяч, чтобы отдать должное Его Величеству Пасу.

Конечно же, мы не будем обманывать себя и вас, утверждая, что такой тип полузащитника – творение исключительно Барселоны. Ведь ранее были и другие распасовщики, действующие из глубины, – один Андреа Пирло чего стоит! Хотя Маркотти в своей статье цитирует Гвардиолу – тот утверждает, что Пирло мог исполнять эту роль в Милане только потому, что команда Анчелотти играла в отличный от своего времени футбол. Другой пример – Давид Писарро из Ромы, но опять-таки здесь присутствовала непривычная для своего времени схема. А при стандартных 4-4-2 в Интере у Писарро мало что получалось… Можно сделать вывод, что Распасовщик в центре поля лучше всего реализовывал свой потенциал в командах, придерживающихся нестандартных построений.

Также не стоит приписывать лавры первооткрывателя Хави и Иньесты Гвардиоле – слава Богу, они и до него смогли утвердить свое место в составе блаугранас. Однако общепризнанный факт, что в юности их обоих вдохновляла игра Пепа. Да и при Райкаарде они отнюдь не были игроками основы, в частности в финале Лиги чемпионов 2006 года оба остались на скамейке, уступив место полузащитникам оборонительного плана.

Итак, несмотря на пессимистические прогнозы начала века, физика не победила, наоборот, техническое оснащение игроков стало важным как никогда. Перечитайте вышеуказанную цитату Гвардиолы еще раз и еще раз удивитесь, насколько описанные футбольные реалии того времени отличаются от настоящего. Как ненужный шесть лет назад футболист вдруг превратился в самого модного тренера эпохи.

Настоящая ирония судьбы. Когда Гвардиола стал тренером Барселоны, ему исполнилось всего 37 лет. Как уже было сказано выше, в бытность игроком Пеп никогда не делал ставку на физические данные (хотя, как настоящий профессионал, он делал все необходимое для поддержания идеальной формы) и его способности распасовщика остались неизменными. Поэтому мысль о том, что Гвардиола в его годы мог бы помочь многим командам Примеры или Серии А, не кажется глупой или утопичной. Однако, пускай его игровая карьера и завершилась преждевременно, это позволило ему уже на тренерском мостике утвердить в современном футболе его собственную игровую философию!

Таким образом, одним из самых интересных аспектов развития футбольной тактики в начале XXI века можно смело называть падение и взлет "Гвардиолизма".

Тенденция 2: Закат классических "десяток"

Двадцатый век закончился Евро-2000 – турниром едва ли не самого открытого и атакующего футбола в современной истории. Классическая "десятка", заполняющая пространство между защитой оппонентов и собственной полузащитой, присутствовала в составе всех четырех полуфиналистов: Франция играла с Зиданом, Италия – с Тотти, Португалия – с Руи Коштой, Голландия – с Бергкампом. Казалось, наличие футболиста этого амплуа было необходимым условием успеха, что подтверждалось также и ранним сходом с дистанции Англии и Германии, в составе которых подобных исполнителей не нашлось.

Сейчас же лучшими игроками мира справедливо называют Лионеля Месси и Криштиану Роналду – фланговых футболистов, которые только время от времени смещаются в центр. Месси и Уэйн Руни, наверняка, поставили бы на позицию треквартисты (или энганче, если вам так больше нравится), начни они свою карьеру на десяток лет раньше. Да что там говорить – почти всем футболистам, которые надеялись провести свою карьеру, выступая под нападающими, пришлось внести изменения в свою игру и перейти или на фланг, или на острие. Как известно, фланговая игра требует определенных скоростных качеств от исполнителей, и в этом отношении Месси, Руни, Аршавин или Рибери не испытывают особых проблем и нашли свое место в современном футболе. Роналду, Руни, Аршавин, Месси и Тотти также являются ведущими футболистами среди тех, кто, при необходимости, способен выполнять функции так называемой "фальшивой девятки" (то есть одного нападающего, отходящего в глубину поля).

Но что делать футболистам, которые не обладают ни нужными характеристиками, чтобы играть на острие, ни достаточной скоростью, чтобы уйти на фланг? Рассматривая аргентинский конвейер по производству "новых Марадон", мы регулярно наталкиваемся на один и тот же вывод – о "футболистах, которые так и не смогли реализовать свой потенциал". Примеры? Пожалуйста: Хуан Роман Рикельме, Пабло Аймар, Андрес Д’Алессандро, Хавьер Савиола… Нельзя сказать, что никто из них не добивался локальных успехов: те же Аймар с Савиолой хорошо зарекомендовали себя в Валенсии и Барселоне соответственно. Однако факт неоспорим: никто из них не добился того, чего от них ожидали.

Сей феномен можно объяснить тактическими различиями, существующими между европейским и южноамериканским футболом. В Латинской Америке энганче до сих пор остается ведущим амплуа, в то время как за океаном от услуг классических "десяток" практически отказались. И это не простое совпадение, что так много "новых Марадон" приехали из Аргентины в Европу, но не сумели оказать какое-либо влияние на местный футбол, а аргентинец, который достиг максимального успеха – Месси – перебрался в Старый Свет 13-летним юнцом и получил чисто европейское футбольное образование.

Британский спортивный журналист Джонатан Уилсон называет Рикельме "последним плеймейкером старой формации", сравнивая его с Лукой Модричем, которого он описывает как более гибкого, способного адаптироваться игрока, то есть "первого плеймейкера новой формации". Уилсон указывает на то, что команда, отдающая созидательные функции в руки одного, четко обозначенного плеймейкера, становится слишком зависимой от него. Возникает интересное противоречие: игроки этого амплуа считаются своего рода гениями (особенно в Аргентине), творящими маленькие шедевры на поле, в то время, как они должны быть едва ли не самыми стабильными исполнителями в команде (ибо держат все нити игры!). Их присутствие на поле было возможно во время во время господства схемы 4-4-2, когда в центре поля шла простая борьба разрушителей с созидателями. Однако, с возрастанием популярности 4-3-3, при которой центр поля становится все более перенасыщенным, роль, которую ранее исполняли Зидан, Руи Кошта или Тотти в начале десятилетия, теперь видится совершенно нежизнеспособной.

Как много классических "десяток" осталось в ведущих клубах главных лиг Европы? Один из них – Кака, который провел большую часть карьеры в Милане, традиционно предпочитающий нетрадиционный подход к тактике. Их тенденция к насыщению центра поля плеймейкерами – вплоть до четырех – означал, что Кака не являлся единственным и неповторимым созидателем в составе, поэтому россонери могли выступить хорошо, даже если вдруг у бразильца выпадал неудачный день. Даже на пике своей карьеры Кака оставался сравнительно нестабильным игроком – куда более нестабильным, чем Роналду и Месси, когда они выигрывали свои Золотые мячи. В мадридском Реале у Кака нет таких тепличных условий, какие были в Милане, – и результат соответствующий.

Подобная ситуация сложилась и у его партнера по сборной Диего из Ювентуса – столь же талантливого футболиста, но не способного подтвердить свой класс после переезда в Италию. В то время, как Тотти теперь играет больше на позиции форварда, а не треквартисты, приспособившись к современным реалиям. Уэсли Снейдер провел великолепный сезон в качестве "десятки" Интера, но он столь же легко может сыграть и на фланге, так же, как в свое время мог Павел Недвед. Другие атакующие полузащитники, такие как Сеск Фабрегас, Стевен Джеррард или Фрэнк Лэмпард выполняют гораздо больший объем работы на поле по сравнению с прототипом Рикельме. Самым близким по своим характеристикам к классической "десятке" и одновременно успешным можно назвать разве что Иоанна Гуркюффа. Однако, при всем уважении к французской лиге, он должен подтвердить свой класс в более сильном клубе или в серьезном международном турнире, чтобы по-настоящему претендовать на лавры звезды мирового уровня.

Поэтому мы вынуждены признать, что на данном этапе развития футбола не стоит ждать появления новых Руи Кошта или Деннисов Бергкампов. И если классические "десятки" снова не войдут в моду, более вероятно, что мы услышим о новых Криштиану Роналду или Уэсли Снейдерах.

Тенденция 3: Отказ от защиты в три

Досадно, что защита в три стала столь непопулярной в последние годы, ведь она куда более интересна, чем более привычная четверка в обороне. По сути, она справляется с той же задачей, используя на одного футболиста меньше, позволяя команде за счет дополнительного исполнителя доминировать в центре поля.

В целом, защита в три хорошо противостоит схеме 4-4-2 (Смотрите Схему 1). При персональной игре два защитника опекают своих оппонентов, а третий выполняет функции либеро. При зональной игре защитники передвигаются по полю в зависимости от того, куда движется мяч. Так, право-центральный защитник, при необходимости, может сместиться на правый край, оставив в штрафной своих коллег: центральный прикрывает ближнюю штангу, а лево-центральный – дальнюю. И наоборот. Считается, что команды, играющие в три защитника, становятся особенно уязвимыми, если их соперники быстро перемещают мяч с одного фланга на другой, однако наличие винг-беков, способных закрывать весь фланг и противостоять полузащитникам соперника, решает эту проблему. А дополнительный хавбек для контроля над центром поля все равно остается.

Главная проблема защиты в три состоит в том, что ей редко удается справляться с командами, которые играют не в два нападающих (Смотрите Схему 2). В случае с одним форвардом получается три против одного – хорошо в оборонительном плане, но, очевидно, что проявляется недостача исполнителя на другом участке поля. В случае с тремя нападающими (центрфорвардом и двумя вингерами) не существует природного решения с точки зрения опеки. Если винг-беки (3-4-1-2) играют против вингеров (4-3-3), получается, что в защите набивается слишком много народу (и выходит что-то вроде 5-2-1-2). Если же против вингеров играют центральные защитники, то они либо слишком сильно растягиваются по периметру поля, либо предоставляют соперникам ровно столько времени и пространства, столько им нужно.

Более того, возрастание важности игры без мяча, скорости и универсальности атакующих игроков в современном футболе приводит к тому, что защиту в три куда легче расшатать и вывести из игры. Кроме того, схемы 3-5-2 и 3-4-1-2 представляют слишком много свободы крайним защитникам соперника, что особенно чревато с наступлением эры атакующих фулл-беков. Хотя при схеме 3-4-3 эта проблема несколько менее актуальна благодаря наличию дополнительных исполнителей на флангах.

В Премьер-лиге середины 1990-х было настоящее помешательство на защите в три – большинство команд играло так и только так. Даже знаменитая оборона Арсенала играла в три, пока не перешла в руки Арсена Венгера: в свой первый полноценный сезон француз перешел на четырех защитников и выиграл Премьер-лигу. Объяснить этот феномен можно так: на Евро-1996 сборная Германии поразила всех великолепным использованием схемы 3-4-1-2 – с Маттиасом Заммером в роли атакующего либеро и двумя работоспособными защитниками по краям. Безусловно, важным фактором было и то, что большинство английских команд в тот период играли с двумя форвардами, что как раз не является проблемой для троих защитников.

В прошлом сезоне уже ни одна команда Премьер-лиги не использовала защиту в три на постоянной основе. Теперь слишком многие команды действуют с тремя или же с одним нападающим, и хотя защита в три до сих пор остается оптимальной в противостоянии с исповедующими расстановку 4-4-2, постоянно метаться между тремя и четырьмя защитника в зависимости от соперника не очень-то удобно. В Серии А еще остаются команды, предпочитающие действовать в три защитника, например, Дженоа, Наполи, Лацио, иногда Палермо, – но у них есть кадровые ресурсы и тренеры, способные моментально перестроить свою команду с 3-4-1-2 на 4-3-1-2. В отличие от тех же клубов Премьер-лиги.

Защита в четыре доминирует и на международной арене, что еще раз подтвердил недавно минувший Кубок мира в ЮАР, а симпатичная сборная Чили Марсело Бьелсы с ее авантюрными 3-3-1-3 – лишь примечательное исключение. Или еще пример. Сборная Египта под руководством Хассана Шехата неизменно исповедует схему 3-4-1-2, с которой они выиграли Кубок Наций три раза подряд, успешно действуя против африканских команд, все еще зацикленных на 4-4-2. Однако они столкнулись с уже привычными проблемами в противостоянии с другими системами, в частности проиграли в плей-офф за ЧМ объективно более слабому Алжиру, скопировавшему их собственную расстановку 3-4-1-2.

Какие выводы? Если защиту в три правильно использовать, она может принести успех и подарить зрелищный футбол. Это одна из причин, почему Серия А в свое время была столь очаровательной и приятной для глаз болельщиков. Сейчас же лишь единицы, вроде Бьелсы, выбирают этот красивый, но рискованный вариант, и только их успехи могут подвигнуть другие команды на попытки повторить это чудо.

Тенденция 4: Движение без мяча

Движение - это далеко не новость в футболе. Как заметил гуру тактики из Британии Джонатан Уилсон: еще сборная Венгрии - легендарная команда, обыгравшая англичан со счетом 6:3 в 1953 году, - отличалась тем, что ее игроки нередко менялись позициями, осложняя и так нелегкую жизнь защитников противника, неспособных уследить за своими подопечными.

Однако в последнее время важность постоянного движения без мяча только возросло, чтобы выманить футболистов со своих законных позиций, тем самым, открывая все больше свободных зон на ключевых участках поля. Если ты нападающий, опекаемый центральным защитником, то в случае перемещения в глубину поля, ты (а) либо избавляешься от опеки и открываешься для передачи, (б) либо соблазняешь опекуна последовать за тобой и оставить незащищенное пространство в самом сердце обороны.

Однако второй вариант (б) действительно эффективен, если в команде есть другой игрок, способный воспользоваться свободной зоной. При классической схеме 4-4-2 этот вариант работает следующим образом: один из двоих нападающих уводит центрбека за собой в глубину поля, а его партнер в это время делает забегание в свободную зону. Однако, в случае с 4-4-2, полузащита и атака размещаются достаточно далеко друг от друга - футболистам не так просто меняться позициями с пользой для команды.

Переход к расстановкам, разделяющим игроков согласно расположению на четыре линии, естественно, приводит к сужению расстояния между форвардом (форвардами) и атакующими полузащитниками/вингерам, что значительно облегчает использованием свободных зон, созданных благодаря движению форвардов. Значит, при 4-4-2 все сводится к тому, что один форвард помогает другому, то при 4-2-3-1, например, перемещения единственного нападающего открывает пространство для маневра аж троим игрокам.

Конечно же, может произойти и обратный процесс (вингеры могут открывать свободные зоны для форвардов) вплоть до принципа домино, когда атакующие полузащитники будут открывать зоны для своих более настроенных на защиту коллег по амплуа, а с возрастанием количества атакующих фулл-беков, последние будут меняться местами с вингерами, создавая пространство друг для друга. Короче говоря, суть в том, что популярные нынче расстановки, разделяющие игроков команды на четыре линии, более гибкие, что приводит к возрастанию важности движения.

В новейшее время возрастание важности движения в футболе, по нашему мнению, связано с именем Арриго Сакки и его Милана. Как однажды заметил Паоло Мальдини:

"До прихода Сакки в Милан в основе футбола лежало непосредственное противостояние футболистов друг с другом. Арриго же поставил на первое место движение без мяча - именно за счет него мы выигрывали большинство наших матчей".

Нужно рассматривать эту тенденцию в связи с другими аспектами современного футбола. Возрастание значения умения держать мяч в центре поля делает движение атакующих игроков более ценным, свою роль сыграло также общее увеличение скорости футболистов и склонность к игре на контратаках (прежде всего, потому что теперь есть больше свободного пространства).

Умение правильно перемещаться по полю - очень важно для футболистов группы атаки, особенно в случае популярного нынче варианта игры с одним чистым форвардом. Настоящим мастером этого дела считался португальский форвард Педро Паулета. Если десять лет назад главной задачей одинокого нападающего было бороться за верховые мячи, то теперь он, в первую очередь, озабочен тем, чтобы совершать продуманные перемещения без мяча - вот почему такие футболисты, как Уэйн Руни и Лиедсон, теперь спокойно могут играть на острие. Так же объясняется возросшая популярность так называемых "фальшивых девяток" (кто это такие объясняется во второй части материала).

Как и в случае со многими аспектами современного красивого футбола, один из лучших примеров нам предоставляет лондонский Арсенал. Гол на видео (на 1:22) красочно демонстрирует, как Робер Пирес, перемещаясь, уводит за собой центрбека, открывая свободную зону для Патрика Виейра:

Впрочем, движение футболистов с мячом тоже может открывать свободные зоны для их партнеров. Один из лучших в мире в этом аспекте форвард Альберто Джилардино. На видео отчетливо видно, как его простые передвижения с мячом дают возможность с легкостью забить Алессандро Дель Пьеро. Джила заманивает защитников в центр штрафной, перемещаясь с мячом, в то время как Алекс забегает левее и спокойно расстреливает ворота:

В пятой части, представляющей тактические тенденции современного футбола по версии он-лайн журнала Zonal Marking, речь пойдет о доминирующих расстановках, в частности о возвращении четырех линий, как это было в далеком прошлом. Еще одно подтверждение того, что новое – это лишь хорошо подзабытое старое.

Тенденция 5: Расстановки в четыре линии

Номинально амплуа полевых игроков до сих пор разделены на три основные группы: защитники, полузащитники и нападающие. Заглянув в заявку любой команды, вы увидите, что все футболисты разделены именно так. Однако традиционное распределение по амплуа игнорирует развитие тактики последних лет, поскольку сейчас большинство команд играют в четыре линии.

Проще говоря, полузащита распалась на две самостоятельные линии – оборонительных хавбеков и атакующих (сюда также относятся нападающие, способные играть из глубины). Как ни странно, этот крутой повороти – всего лишь возвращение к системам, которые были в ходу пятьдесят лет назад, когда доминировала знаменитая W-M (в цифровом выражении 3-2-2-3).

Переход к четырем линиям, скорее всего, объясняется успехом форвардов, действующих из глубины, между атакой и полузащитой, что можно изобразить, как 4-4-1-1. А если форварда такого плана поддерживают вингеры, то схема приобретает вид 4-2-3-1. Возможно, одним из лучших ее образцом можно назвать Арсенал Венгера, где 4-2-3-1 была представлена в классическом варианте, хотя и являлась природным развитием 4-4-2.

Единственная возможность противостоять форварду, действующему из глубины и вытягивающегося на себя полузащитника/защитника схемы в три линии – тоже перейти на четыре линии (например, 4-2-3-1 или 4-3-3, что, по сути, является 4-1-2-3). В итоге все больше и больше команд стали играть именно так.

Этот процесс превратится в проблему для футболистов середины поля, которые по своим характеристикам не подпадают ни под одну из линий. Прежде всего, практически перестали существовать бокс-ту-бокс полузащитники, как отметил Джонатан Уилсон: "Разносторонние хавбеки, те самые моторы команды, которые и голы забивали, и раз за разом побеждали в единоборствах, стали вымирающим видом. После Робсона пришли Лотар Маттеус, Дэвид Платт и, наконец, Рой Кин. Дальше? Пустота". Просто сейчас в моде жесткая специализация: есть полузащитники оборонительного плана и атакующие полузащитники.

Универсальные хавбеки остались в футболе (Михаэль Баллак или Андерсон, например), однако они очень редко выполняют обе функции, концентрируясь на чем-то одном. Сей феномен можно приписать возрастающей роли скорости (о чем будет рассказано в дальнейшем) в современном футболе – с большим количеством команд, склонных к игре на контратаках с сумасшедшими скоростями, для полузащитников стало нереально носиться от ворот до ворот на протяжении 90 минут, разрываясь между защитой и атакой. Также есть предположение, что бокс-ту-бокс полузащитников вытеснили фулл-беки, от которых в современных реалиях как раз и требуют и обороняться, и атаковать, заставляя их выполнять самый большой объем работы в команде.

Еще одними пострадавшими стали фланговые полузащитники, обделенные скоростью (сравнительно, конечно). Их более быстрые коллеги сумели безболезненно

переквалифицироваться в вингеров под схемы 4-3-3 или 4-2-3-1. А остальные, увы, остались ни с чем. Классическим примером является Дэвид Бекхэм. В схеме 4-2-3-1 куда бы вы его поставили? Опорным полузащитником? Или, может быть, вингером? Чтобы играть первого, у Дэвида нет навыка, второго – достаточной скорости.

Какие прогнозы можно дать на будущее? Благодаря запоминающимся выступлениям Ромы Лучано Спалетти, мы можем рассчитывать на более широкое распространение расстановок без чистых нападающих, вроде 4-3-3-0, при которых одна из линий исчезает вовсе. Также, возможно, стоит ожидать появления большего количества максимально гибких систем, где линии не будут четко выражены и потому малопонятны для прочтения соперниками, например, Бразилия Дунги.

Тенденция 6: Исчезновение форвардов-хищников

Если бы вы каким-то фантастическим образом вернулись в 1990-е годы и опросили бы сотню футбольных болельщиков, кто лучший форвард-хищник в Премьер-лиге, большинство, наверняка, ответило бы - Робби Фаулер. Он - не высокий, не скоростной, не сильный и не подвижный, однако если мяч попадал к нему, он отправлял его в сетку с завидной регулярностью.

Быстрого взгляда на Премьер-лигу достаточно, чтобы понять - подобных топ-форвадов больше не осталось. Великие бомбардиры, конечно же, не ушли в небытие, однако они не страдают отсутствием выдающейся скорости или техники, как тот же Фаулер. Современные нападающие, которых называют хищниками, одновременно достаточно быстры, например, Фернандо Торрес, Джермейн Дефо или Даррен Бент. Форвардов штрафной, вроде Бобби Заморы или Эмила Хески, держат в команде не столько за их бомбардирские способности, столько за умение зацепиться за мяч. Потому что теперь недостаточно просто забивать голы - также нужно принимать активное участие в общекомандной игре.

Фаулеру сейчас 35 лет. Некоторые в его возрасте продолжают выступать на достаточно высоком уровне, в то время как Робби с трудом пытается проявить себя в австралийской лиге. Проблемы с физической формой тоже сыграли свою роль в закате карьеры нападающего, однако главная проблема в другом: его характеристики просто не отвечают современной скоростной и изощренной командной игре. Карьера Фаулера, как топ-футболиста, по сути, закончилась в 27 лет, когда он подписал контракт с Манчестер Сити в 2003 году. Можно ли сказать, что такая же история приключилась и с Майклом Оуэном, потерявшим скоростные качества из-за травм? Возможно, хотя этот нападающий все же сумел разнообразить свою игру и остаться полезным команде.

Несмотря на огромную популярность в прошлом, сейчас очень мало кого из молодых игроков сравнивают с Робби Фаулером. Подобное произошло с Эдуардо из Арсенала (а ныне Шахтера), однако хорватский бразилец куда более разносторонний игрок: он часто выходит на левый фланг атаки, что Фаулер не смог бы сделать по определению. И если бы все же пришлось выбирать из нынешних футболистов наиболее близкого к прототипу типичного хищника, им бы стал Тим Кэхилл из Эвертона. Хотя тот играет в полузащите, появляясь в штрафной из ниоткуда.

Даже такой знатный бомбардир, как Рууд ван Нистельрой - третий по количеству голов в истории Премьер лиги - не избежал списания из-за устаревшего стиля игры, не отвечающего современным требованиям по части командной игры. Его рекорд поражает воображение - 150 голов в 219 матчах, - однако эта статистика является результатом работы всей команды. Манчестер Юнайтед трижды подряд выиграл титул чемпиона до его прихода. И трижды подряд после его ухода. С ван Нистелроем же Красные Дьяволы праздновали победу лишь раз за пять лет.

Чистые нападающие-хищники, к которым мы привыкли, исчезли.

Тенденция 7: Ротация

Несмотря на то, что данный аспект не касается непосредственно тактики игры в поле, концепция ротации в современном футболе стала фундаментальной. Необходимость ротации оказывает огромное влияние на формирование состава команда и на работу тренера в целом.

В сезоне 1980/81 Астон Вилла выиграла чемпионат Англии, впервые за 71 год. С точки зрения статистики поражает не количество набранных ими очков, забитых или пропущенных голов. Поражает количество футболистов, выходивших на поле в течение сезона. За все 42 тура чемпионата было использовано всего-навсего 14 футболистов – ровно столько, сколько сейчас используется в одном матче. Дес Бремнер, Гордон Коуэнс, Имон Диси, Аллан Эванс, Дэвид Геддис, Колин Гибсон, Кен Макнот, Тони Морли, Деннис Мортимер, Джеймс Риммер, Гари Шоу, Кенни Свайн, Гари Уилльямс, Питер Уит. Убедитесь сами –14 футболистов. Причем 7 из них провели все 42 поединка.

Сколько футболистов использовал сэр Алекс Фергюсон, когда выиграл титул с Манчестер Юнайтед в сезоне 2008/09? Попробуйте угадать – ответ ищите в конце материала.

Кстати, именно Фергюсон производил своеобразную революцию в плане ротации, причем, это случалось в те сезоны, когда Красные Дьяволы побеждали в Лиге чемпионов. В сезоне 1998/99 Манчестер стал первой командой, которая начала использовать четырех равных по классу нападающих: пара Дуайт Йорк и Энди Коул славились прекрасной результативностью, однако ни Тедди Шерингэм, ни Оле-Гуннар Сольскьяер им не особенно уступали. То есть, сэр Алекс мог поставить в основу любого из форвардов, не теряя в качестве. Даже в переигровке Кубка Англии против Арсенала на Вилла Парк Фергюсон не побоялся оставить на скамейке своих звезд – Пола Скоулза, Дуайта Йорка и Райана Гиггза. Правда, победу принес последний, выйдя на замену.

Подобный подход к ротации стал доминирующим на последующее десятилетие, однако позже, когда Красные Дьяволы выиграли и чемпионат, и Лигу чемпионов в 2007/08, они вновь повысили ставки. Удивительно, но в том сезоне у Манчестер Юнайтед вообще не было стабильного основного состава – и, тем не менее, им удалось выйти триумфаторами в самых престижных соревнованиях.

Барселона Пепа Гвардиолы исповедует похожую философию – и вполне успешно. Рафу Бенитеса, наоборот, нередко критиковали в Ливерпуле за то, что он чересчур увлекался ротацией, хотя не в ней была проблема, а в том, что скамейка запасных недостаточно глубокая, что приводило к отсутствию класса в основной команде, когда Джеррард или Торрес по тем или иным причинам не могли выйти на поле. Это пример того, как ротация не работает.

Итак, почему же ротация стала столь важной?

Прежде всего, из экспансии Лиги чемпионов количество матчей многократно выросло, что неуклонно ведет к переутомлению футболистов и невозможности их появления в стартовом составе в каждой встрече. (Яркий пример вся те же Астон Вилла с ее 14 игроками в составе: на следующий сезон они сосредоточили все силы на КЕЧ и взяли-таки Кубок, однако в чемпионате опустились на 11-е место). Если команда хочет соревноваться на нескольких фронтах, то она должна быть готовой проводить по 60 матчей за сезон. Большинство футболистов, даже самых выдающихся атлетов, неспособно выступать на одинаково высоком уровне столь часто.

Однако главной причиной все же стоит считать возросшие скорость и динамичность современного футбола, которые ставят непомерные требования перед игроками. И в данном случае "усталость" – не совсем правильное слово, оно несет в себе оттенок того, что футболисты якобы не вполне натренированы, не вполне готовы играть 90 минут. Дело не в том, что они не готовы играть или не в форме, а в том, что они физически не могут гарантировать 100% отдачи в каждом матче. Поэтому лучше иметь двоих игроков со 100% отдачей, чем одного, даже самого талантливого, чья отдача периодически опускается до 70% и ниже.

Как объясняет фитнесс тренер из команды Жозе Моуриньо Руи Фариа:

"Чтобы правильно распланировать ротацию, нужно держать в уме одновременно две или три игры. Обычно можно поменять три, максимум четыре игрока, не теряя структуры и организации команды. Левого бека должен сменять левый бек, правого вингера – правый вингер. Суть в том, чтобы хорошо знать собственную команду и готовность каждого футболиста в определенный момент".

Еще одной причиной необходимости ротации является увеличение частоты травм, что, как ни странно, вызвано излишней натренированностью футболистов. Кажется, что подобное противоречие не совсем приемлемо, однако вспомните Формулу 1: на каждом Гран При примерно четвертая часть болидов выбывает из гонки из-за различных поломок – и это нормально, а если бы ваша простенькая машина поломалась несколько раз подряд по дороге домой – в этом не было бы ничего нормального. Так же, как в Формуле 1 ценой создания высокоскоростного болида является утрата надежности, в футболе ценой классной физической формы футболистов является их повышенная предрасположенность к травмам.

Болельщики и пресса до сих пор не полностью приняли концепцию ротации. Каждый раз, когда клуб подписывает классного игрока на позицию, где уже есть столь же сильный исполнитель, начинаются одни и те же дискуссии: "Как тренер сумеет совместить их на поле?", игнорируя факт, уже доказанный Манчестер Юнайтед и Барселоной – такое понятие, как основной состав в привычном понимании, начинает стираться. Комментаторы до сих пор объявляют состав, потом говорят "По сравнению с прошлой игрой произошло четыре изменения…" и тут же переходят к соперникам, не называя имен, так, будто бы четко определенная основа существует, и все ее знают.

Несмотря ни на что, система ротации уже стала важнейшим элементом любой топ-команды и ее роль с течением времени будет только увеличиваться.

Ответ на вопрос о Манчестер Юнайтед поразителен – 33 футболиста, что более чем в два раза превышает количество игроков, используемых Астон Виллой в сезоне 1980/81. Если у Виллы было семь человек, проведших все поединки, то у Красных Дьяволов – НИ ОДНОГО! Юнайтед провел в чемпионате 38 встреч – и только Роналду с Видичем попали в стартовый состав в более чем 30 из них.

Тенденция 8: Скорость

Говорить о важности скорости в современном футболе несложно - это само собой разумеется. Можно даже утверждать, что за последние десять лет именно скорость стала ключевой характеристикой для юных футболистов.

Возможным объяснением этого феномена может быть постоянно возрастающую склонность команд к игре на контратаках. Идея контратаки, мягко говоря, не нова - еще во время работы Герберта Чепмена в Арсенале 1930-х появились первые мысли о том, что иногда атаки длятся слишком долго, и было бы куда эффективнее вытащить соперников на свою половину поля и, таким образом, создать свободное пространство для форвардов на чужой половине поля. А природа современного футбола - с более техничными исполнителями, идеальными газонами для перепасовки и защитниками, чья грубость карается арбитрами быстрее и жестче - значит, что контратаки стали важнейшим оружием топ-клубов Европы. Без скорости контратаки невозможны.

Семьдесят лет спустя тот же самый Арсенал предлагает хороший пример для сравнения. Тео Уолкотт против Себастьяна Ларссона. Кто из них лучше обращается с мячом? Уолкотт лучше финтит, а Ларссон может точнее отдать передачу. Однако из-за того, что Тео способен пробежать стометровку за 11 секунд, а Ларссон - достаточно медлителен (по меркам Премьер-лиги), Уолкотту дали аж четыре сезона на то, чтобы он проявил себя в первой команде, в то время, как Ларссона отсеяли после трех игр. Как раз из-за отсутствия скорости.

А если не брать во внимание скорость, то эти ни один из этих двоих футболистов не превосходит другого по способностям. Более того, некоторые считают, что Уолкотт даже чересчур полагается на скорость и только на нее. Пит Гилл из Football365 после проигранного матча Челси со счетом 0:3 (29 ноября 2009 года) прокомментировал действия Тео весьма жестко, даже жестоко: "Удивительно, как у игрока с такими данными, как у Тео Уолкотта, может быть так мало футбольного таланта. Он не станет профессионалом только благодаря скорости. А ничего другого у него нет". Отец Уолкотта тоже высказывал подобную мысль, но, естественно, не в столь грубой форме.

Несмотря ни что, важность скорости не отменить. Поэтому Ларссон играет в средненькой команде, а Уолкотт продолжает попытки добиться успеха в топ-клубе.

Были бы возможны поданные ниже голы, если бы игроки атаки не обладали выдающейся скоростью?

Но сначала загадка по теме. Перед началом сезона 2003/04 в Арсенале провели стандартные тесты, в том числе бег на 60 м. По его результатам первое место занял Тьерри Анри, второе - Джермейн Пеннант. Кто же был третьим? Варианты на выбор: Гаэль Клиши, Эшли Коул, Эду, Жилберто Силва, Деннис Бергкамп, Лоран, Фредди Люнгберг, Робер Пирес, Патрик Виейра, Сильвен Вилтор. Ответ после видео.

Тенденция 9: Универсальные игроки атаки

Большинство классных атакующих футболистов 1990-х достаточно легко распределить по амплуа. Судите сами. Габриэль Батистута, Джордж Веа и Роналдо – центрфорварды; Зинедин Зидан и Мануэль Руи Кошта – плеймейкеры; Луиш Фигу, Райан Гиггз и Марк Овермарс – вингеры. В то время как ведущие атакеры современности, порой, даже сами не знают, на какой позиции им лучше всего играть. Традиционно Криштиану Роналду считается вингером, однако он часто и не без успеха играет на острие; Лионель Месси начинал, как классическая аргентинская «десятка», а прославился больше, как фланговый форвард, и иногда не брезгует побегать в центре нападения. Кажется, что так и не был найден окончательный ответ на вопрос об идеальной позиции для Уэйна Руни – вторым нападающим, на острие или на фланге? Конечно, есть и исключения: Фернандо Торрес или Златан Ибрагимович, однако это не отменяет того факта, что в наши дни у многих топ игроков нет предпочтительной позиции.

Есть пять основных причин, которые вызвали подобную ситуацию.

Прежде всего, в Европе поменялась доминирующая тактическая расстановка – 4-4-2 уступила первенство 4-2-3-1 или 4-5-1/4-3-3. В результате фланговые полузащитники а-ля Дэвид Бекхэм стали менее востребованными, а их место заняли вингеры, которые по определению должны быть более быстрыми и нацеленными на ворота. В то же время желание видеть в центрфорвардах и технику, и скорость сделало последних похожими по своим характеристикам на коллег с фланга. (Таким образом, Тьерри Анри или Андрей Аршавин могут одинаково хорошо выступать и на острие, и на фланге, однако ни один из них не сможет выполнять функции крайнего полузащитника при схеме 4-4-2.) Есть и куда более простое объяснение. С разделением футбольного поля на четыре сегмента (4-2-3-1) вместо трех (4-4-2) расстояние до зоны комфорта нападающего (то есть до штрафной площади) для флангового игрока уменьшилось.

Во-вторых, возрастание количества качественных футболистов в составе команды. Нет сомнений в том, что за последние десять лет составы топ-клубов стали более качественными, а их скамейки – длиннее. Теперь ротация – не дискуссионный вопрос, а необходимость. Значит, если в команде есть четыре форварда, борющихся за три места в основе, хотя бы один из них (а лучше больше) обязан заполнять несколько возможных позиций. В противном случае, он выпадает из системы ротации и, вынужденно выходя на поле в каждом матче, не сможет демонстрировать требуемый уровень игры. Поэтому, такие футболисты, как Криштиану Роналду, которые могут успешно занимать разные позиции, – не роскошь, а требование времени.

В-третьих, важность, возлагаемая современным футболом на движение игроков. Об этом тоже уже было сказано достаточно, но придется повториться. Главным оружием борьбы с вражеской защитой, несомненно, является продуманные, умные передвижения по полю. Это означает, что футболисты в финальной фазе атаки часто оказываются в другом месте по сравнению с ее начальной фазой. Вследствие постоянного повторения вышеописанной ситуации, игрок адаптируется к различным позициям и начинает чувствовать себя комфортно на них.

В-четвертых, бытует мнение, что тактика современного футбола как раз и оборачивается вокруг использования атакующих игроков на разных позициях. Почти каждая европейская команда высокого уровня использует четыре защитника и, как минимум, двоих центральных полузащитников. Не так много команд, исповедующих вариант c защитой в три. Соответственно, выбор расстановки тренером, пытающимся перехитрить своего оппонентов, в той или иной мере сводится к использованию атакующих игроков в различных ипостасях.

Наконец, тактическая подготовка молодежи стала куда более продвинутой. Особенно это касается выходцев из Испании, Португалии или Голландии, которым специально прививают универсальность, в первую очередь, тренируя их под схемы 4-3-3 или 4-2-3-1. В то время как англичане продолжают по старинке работать над 4-4-2 и только. Слово Жозе Моуриньо: "Никак не могу поверить, что в Англии молодых футболистов не учат универсализму. У них все сводится к изучению одной-единственной позиции, на которой они планируют играть вечно. Для меня же нападающий – это не просто нападающий. Это некто, кто также способен правильно передвигаться и подавать в штрафную. Причем он должен уметь это делать и при 4-4-2, и при 3-5-2, хотя эти схемы кардинально отличаются".

Концепция универсального футболиста атаки, безусловно, не нова. Бобби Чарльтон тоже успешно выступал в разных атакующих амплуа на протяжении карьеры. Однако именно сейчас универсализм приобрел решающее значение. А вот 1990-х, наоборот, атакеры, способные сыграть на разных позициях, не могли проявить себя должным образом: наверное, такие футболисты, как Пол Мерсон или Энрико Кьеза, к несчастью для себя, появились на свет лет на десять раньше положенного срока.

Тенденция 10: Атакующие фулл-беки

В начале 2000-х годов в сборной Англии на флангах защиты выступали братья Гари и Фил Нэвиллы. В 2010-м им на смену пришли Эшли Коул и Гленн Джонсон. Даже беглого взгляда на этих исполнителей достаточно, чтобы понять: теперь предпочтение отдается не надежным и крепким фулл-бекам, а скоростным, достаточно техничным и настроенным на атаку игрокам.

Трудно сказать, когда стало окончательно ясно, насколько важны атакующие способности фулл-беков. Зато можно достаточно легко объяснить сей феномен: у фланговых защитников, как правило, больше свободного пространства для маневра, чем у других футболистов. Если команда с 4-4-2 противостоит своему зеркальному отображению, то фланговые полузащитники противостоят фланговым полузащитникам, и получается, что именно фулл-беки остаются единственными футболистами в команде, у которых есть пространство для продвижения вперед, при условии, конечно, что мяч попадает к ним достаточно часто. В результате, что было доказано статистически, как раз фулл-беки преодолевают самую большую дистанцию за один матч.

Классическим примером воплощения этой тенденции опять-таки служит Арсенал Арсена Венгера. Получив в наследство команду с двумя классическими фулл-беками старой школы Ли Диксоном и Найджелом Уинтерборном, француз заменил их на футболистов, которые даже не считались защитниками, когда на них обратили внимание. Эшли Коул рос в академии Арсенала, считаясь перспективным форвардом, а Лоран в Мальорке завоевал репутацию хорошо умеющего обращаться с мячом полузащитника. Решения Венгера перевести столь атакующих исполнителей на позицию фулл-беков явно указывает на возрастание ее важности в футболе. Тем более что подобный процесс охватил всю Европу. Так, например, перспективного правого вингера Бари, позже Ювентуса Джанлуку Дзамбротту Марчело Липпи поставил на левый фланг обороны – со временем он стал одним из лучших в мире на этой позиции.

Джонатан Уилсон также пишет о всевозрастающем значении фулл-беков:

"Как ни странно, Джек Чарльтон стал первым, кто высказал мысль о том, что после 1994 года самым важным атакующим звеном в команде стали крайние защитники. На первый взгляд, указанная дата кажется преждевременной, однако если взглянуть на триумфаторов Кубка мира с тех пор, становится очевидно, что как раз они и отметились лучшей парой фулл-беков в каждом конкретном турнире: Жоржиньо и Бранко у Бразилии-1994; Лилиан Тюрам и Биксант Лизаразю у Франции-1998; Кафу и Роберто Карлос у Бразилии-2002; Джанлука Дзамбротта и Фабио Гроссо у Италии-2006. Конечно, в определенной степени это совпадение. Никто не выигрывает ТОЛЬКО благодаря паре защитников. Однако тенденция прослеживается и не вызывает сомнений".

Дошло даже до того, что едва ли не главной обязанностью крайних полузащитников/вингеров стало сдерживать атакующие выпады фулл-беков. В частности сэр Алекс Фергюсон мастерски проделал подобный трюк с участием Уэйна Руни, Парк Чжи Суна и Антонио Валенсии в выигранном поединке против Челси (1:0, 8 ноября 2009 года). Отказываться же от этого приема часто бывает равносильно самоубийству, как например, Тоттенхэм капитулировал в дерби против Арсенала (0:3, 31 октября 2009), оставив открытым левый фланг, на котором свободно действовал Бакари Санья, соорудивший две голевых передачи. Арсенал, впрочем, тоже совершал подобную ошибку – в матче против Челси, когда Эшли Коулу удались два результативных паса в течение трех минут (0:3, 29 ноября 2009).

Как долго атакующие фулл-беки продолжат держать пальму первенства, сказать трудно. С перемещением наиболее креативных футболистов на фланги (Месси, Криштиану Роналду, Аршавин), вновь возникает потребность в умело защищающихся фулл-беках. В отличие от начала 2000-х годов, когда основная опасность исходила из центра, где действовали, так называемые, плеймейкеры-«десятки».

Тем не менее, как бы ни развивались события в будущем, в начале XXI века роль фулл-беков в команде значительно возросла. И своеобразным эталоном флангового защитника нового поколения можно смело назвать бразильца Майкона из Интера – достойного наследника Карлуша Альберту и Кафу.

http://football.ua/default.aspx?menu_id ... _news&p=10

Вот такая вот тенденция происходит в мире футбола.....